|

|

| マップは流山市観光協会より

|

Aコース 平和台駅(流鉄流山線) → 陸軍糧秣廠跡 → 赤城神社 → 光明院 → 一茶双樹記念館

まちなかミュジアム → 庚申塔 → 新選組本陣跡 → 閻魔堂 → 常与寺 → 浅間神社

→ 広小路 → 流山駅 (流鉄流山線) {解散}

Bコース 流山駅(流鉄流山線) → 本多家加村台御屋敷 → 葛飾県・印旛県県庁跡 → 広小路 →

浅間神社 → 常与寺 → 閻魔堂 → 新選組本陣跡 → まちなかミュジアム → 一茶双樹記念館

→ 光明院 → 赤城神社 {解散} → 平和台駅(流鉄流山線)

|

| |

| Aコースの場合(平和台駅出発) |

|

|

陸軍糧秣廠跡

大正14年に開所された流山で唯一の軍関

係の施設で、軍馬の飼糧を管理していました

。敷地は約3万5千坪で倉庫や事務所等35

棟が建っており、,ここでは船で運ばれてきた

ワラや干し草を40kgに圧縮・梱包する作業

が行われ、船、鉄道やトラックで東京方面に

運搬されました。

|

陸軍糧秣廠跡の石碑

|

糧秣廠について説明しています 糧秣廠について説明しています

|

| |

|

|

|

|

|

| 干草稲荷 |

|

狐の台座には陸軍の名が刻まれている |

| |

|

|

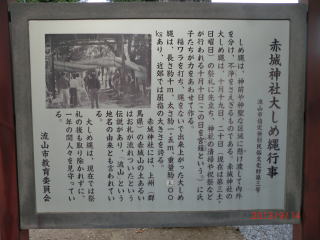

赤城神社

“流山”という地名の発祥となったと言い伝わ

っている神社です。

伝説によると、「慶長年間(1249~1256年)

に上州赤城山の一角が崩壊、洪水に乗ってこ

の地に流れついたので“山が流れてきた”から

“流山”という地名がついた」と伝わっています。

神社は江戸時代に再建。この神社で有名な

のは「大しめ縄行事」で毎年10月第2日曜日

に行われます。(市指定無形民俗文化財)

詳細はこちら

社殿を取り巻く林は、流山の象徴的な景観を

形成していることから市指定記念物(天然記

念物)となっています。

|

神社入口にある大しめ縄 |

拝殿 |

| |

|

|

大しめ縄つくり

地元の皆さんたちが手伝っている |

| |

|

|

|

|

|

| しめ縄製作中 |

一本出来上がり |

しめ縄の取り付け作業 |

| |

|

|

|

|

|

| かわいいお客さんへの説明 |

同 左 |

高校生への説明 |

| |

|

|

光 明 院

創建は不詳、江戸時代初期と伝わっていま

す。本尊は不動尊、江戸時代の石造物のある

真言宗豊山派の寺院。

秋元家の5代目で、みりん開発者の秋元三

左衛門(俳号は双樹)の墓や、小林一茶と双

樹の連句碑があります。また、万上みりんの

開発者である堀切家の墓所と秋元家分家の

秋元洒汀の墓があります。

慶応4年4月新選組が分宿したお寺です。

境内には多羅葉・別名「ハガキの木」があり、

ハガキの原形といわれ、裏に文字を書くこと

ができ市指定記念物(天然記念物)となって

います。

|

正面が本殿 |

左側の墓石が双樹夫妻の墓 |

| |

|

|

|

| |

秋元洒汀の墓 |

一茶と双樹の連句碑 |

| |

|

|

一茶双樹記念館

秋元家の住居が古くなったため平成3年に

解体復元し、平成7年往時を偲ばせる主庭を

中心に、商家を再現し、一茶双樹記念館が誕

生しました

秋元本家のみりんに関する資料の展示と茶

会、句会や催事などに使用されています。

「天晴」の掛け軸は小松宮彰仁親王が秋元家

に訪れた時の直筆のものです。

*お願い

任意に来られる団体のお客様は事

前に一茶双樹記念館に連絡をお願

いいたします。

04-7150-5750

入館料 100円(70歳以上は無料)

|

|

|

| |

秋の紅葉が美しい |

|

|

| |

|

|

まちなみミュージアム

流山キッコーマン(株)の工場は江戸時代か

らの操業で現在まで約250年間続いており、

平成26年白みりんの開発200年を記念して

この「まちなみミュージアム」が作られました。

この工場では現在、調理用のみりんを製造し

ています。

|

|

|

| |

白みりん誕生200年を記念して

「まちなかミュージアム」が掲示 |

白みりんを開発した2代目堀切

紋次郎夫妻 |

| |

|

|

|

|

|

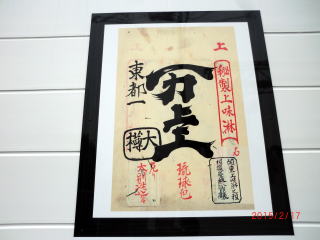

みりん工場の銅版画

|

「関東の誉れはこれぞ一力で上なき

味醂醸す相模屋」と二代目紋次郎が

詠んだ歌から「万上」の商標ができた

|

表示板について説明しています

|

| |

|

|

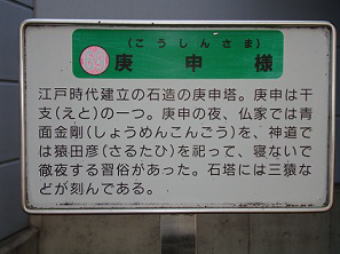

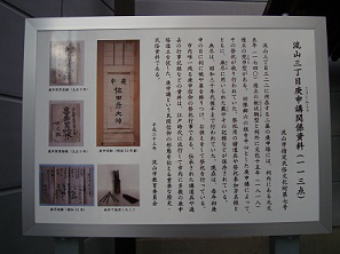

庚申塔

60日ごとにやってくる庚申の日に夜眠らず

にいると健康長寿が叶うというのが庚申信仰

で、これを一定の回数や期間を続けて無事終

了した記念として建てたものが庚申塔です。

流山のこの街の庚申信仰は、庚申講そのも

のは行われてはいませんが、毎年1月か2月

にやって来る初庚申の日には、飾り付け、お

供えをして無病息、五穀豊穣を祈願して、流

山3丁目自治会がお祀りを続けています。

「庚申搭と関連資料」は市の有形民俗文化財

に指定されています。

|

|

祠の中に青面金剛の庚申塔が 祠の中に青面金剛の庚申塔が

安置されている |

| |

|

庚申搭と関連資料の説明板 庚申搭と関連資料の説明板 |

| |

|

|

近藤勇陣屋跡

慶応4年4月2日未明、近藤勇率いる新選

組が流山に来て本陣を置いた場所であり、ま

た、近藤勇、土方歳三が最後の別れとなった

場所であります。

新選組は醸造家長岡屋を本陣として光明院、

流山寺などに分宿していましたが、情報を得

た新政府の先鋒隊に包囲されてしまう。近藤

勇は、旧幕臣で大久保大和と名乗り、流山に

駐留している理由を釈明するために出頭しま

したが、板橋にある新政府軍の本陣で近藤勇

であることが露見し、処刑されました。近藤勇

の出頭により流山の街は戦火から免れました

|

|

| |

近藤勇陣屋跡 |

| |

|

|

|

|

待機ガイドについて

毎週土曜日、日曜日には 近藤勇陣屋跡にて10時~15時の間フリーのお客様にご説明しています。

気軽にお声掛けください。

(待機ガイドは3月第3土曜、日曜日~7月第2土曜、日曜日および9月第3土曜、日曜日~12月第2土曜、日曜日)

|

| |

閻魔堂

閻魔堂は、閻魔大王を祀り、安永5年(1776

年)の銘のある寄木造りの座像が安置されて

います。(市指定有形文化財)

境内には、義賊金子市之丞(かねこいちのじ

ょう)と遊女三千歳(みちとせ)の墓があります。

金子市之丞は講談や歌舞伎の上演で一躍有

名になりました。昔からこの墓に詣でると、頭

の病気が治るとか犯した罪が軽くなるなどと言

われています。

金子市之丞とはどんな人物像か?

来てのお楽しみ!

|

閻魔堂入口 |

閻魔大王像 |

| |

|

金子市之丞 の墓

|

敷地内では新選組の衣装を着て

素晴らしい演武を披露しています。 |

|

|

|

| |

|

|

北総新選組

2004年から閻魔堂において観光案内ボランティアをしています。毎年3月~11月の晴れた土、日曜、祭日に若い女性たちが

新選組の衣装を着て演武の稽古および披露をしています。たくさんの方に流山市や新選組について知ってもらいたいと熱心で

ある。 皆さん大変礼儀正しい人ばかりです。流鉄流山線に乗ってお出かけください。.

|

|

|

|

| |

|

|

常与寺

鎌倉時代の1326年の創建、日蓮宗寺院。

このお寺は千葉大学教育学部の発祥の地で

あり、そして県内で最初に小学校のできた場

所です。敷地内には千葉師範学校発祥の地

の碑が設置されています。

明治6年6月15日千葉県が誕生すると県庁

は流山から千葉町に移り、官員共立学舎は

千葉師範学校となり、現千葉大学教育学部

の前身となりました。

千葉県の近代教育の原点は流山にあったと

いっても過言ではないと思われます。

|

本殿

|

千葉師範学校発祥の地の碑 |

|

|

|

| |

|

|

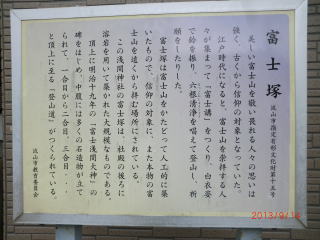

浅間神社

江戸時代初期の正保元年(1644年)創建

の神社。祭神はコノハナサクヤヒメ。

地元「根郷」地区の鎮守の神社です。

境内には船頭たちが力比べをして水神宮に水

運の安全祈願をして奉納した力石があります

社殿の裏には富士塚(市指定有形文化財)が

あります。高さ約8mでその規模や溶岩の数、

登山道など関東でも有数の富士塚と評価され

ています。

幕末に新政府軍が境内裏に仮本陣を敷き、

錦の御旗を立てて新選組を包囲した場所であ

ります。

|

|

|

| |

|

富士塚

|

頂上には「富士浅間大神」が

祀られている |

| |

|

|

|

|

|

| 富士塚について説明しています |

浅間神社、力石について説明しています |

| |

|

| 流鉄流山線 |

|

|

流鉄流山線は松戸市の常磐線馬橋駅から流山駅まで5.7kmを大正5年3月14日に開業したもので、平成28年3月14日、

開業100周年を迎えました。(開業100周年記念祭の詳細は 「イベント情報」をご覧ください)

流山は江戸時代、明治時代は江戸川の水運で栄えた町ですが、大正時代になると鉄道や自動車の発展により水運が徐

徐に衰退して行き、水運の衰退とともに流山の町も活気を失うようになっていったのです。従って鉄道を造らなければ陸の

孤島になってしまうということで当時の町民がお金を出し合って造ったのがこの鉄道なのです。いわゆる町民鉄道なのです。

現在では市民の通勤、通学、買い物等に欠かせない身近な足として親しまれています。単線でワンマン運転で、全車両に

「あかぎ」、「なの花」、流星」、「流馬」、「若葉」などの愛称が付けられるなど、レトロな雰囲気たっぷりで鉄道ファンにも人気

があります。 |

流山駅 流山駅 |

流山駅 流山駅 |

鰭ヶ崎付近 鰭ヶ崎付近 |

| |

|

|

本多家加村台御屋敷跡

明治初期、葛飾県と印旛県が誕生た時、流

山に県庁が置かれた場所です。

ここは江戸時代に田中藩本多家の加村台御

屋敷という大名屋敷があったところです。

明治2年1月、流山を含む東葛地域に葛飾県

が誕生すると流山が県庁所在地となりました

ので、ここの屋敷を増改築して県庁として利用

しました。

取り調べの個所である白洲そして牢獄が設置

されました。いわゆる裁判所が設置されたの

です。

|

おの・つよし著「歴史ガイドとイラストマップ 流山のむかし」崙書房より おの・つよし著「歴史ガイドとイラストマップ 流山のむかし」崙書房より |

| |

|

| |

|

|

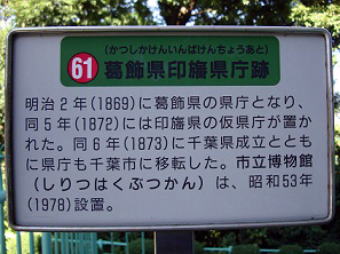

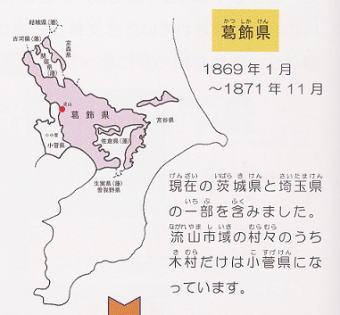

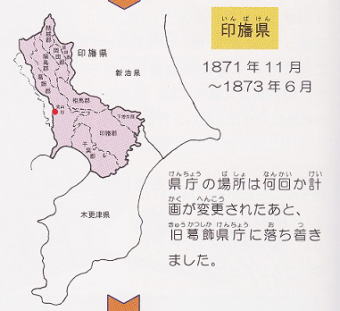

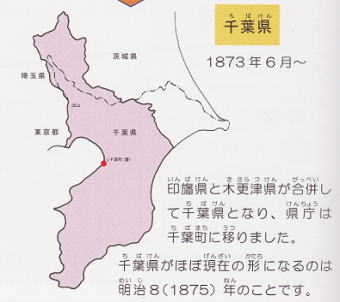

葛飾県印旛県県庁跡

明治2年1月、流山を含む東葛地域に葛飾

県が誕生すると流山が県庁所在地となりまし

た。

明治4年11月葛飾県を母体に佐倉県と関

宿県などを統合して印旛県となりました 印旛

県庁は再び流山の加村に置かれました。明治

6年6月15日千葉県が誕生し、県庁は千葉町

に移されました。

流山は4年半にわたり県庁所在地で、行政、

司法、教育、経済の中心地として活躍したの

です。 |

|

|

|

|

|

| |

|

千葉県が現在のように利根川、江

戸川を県境として千葉県となった

のは明治8年8月である。 |

| |

|

|

| 本町界隈の寺院 |

|

|

| |

|

|

長流寺

長流寺は、江戸時代慶長12年(1607年)

の創建といわれる浄土宗の寺院です。境内に

は江戸時代の中期前に制作され観音堂があ

り、千手観音坐像・本尊阿弥陀如来坐像が安

置されています。

慶長12年(1607年)に建立された馬頭観音の

石造物があります。また、流山七福神の恵比

寿様(福寿無量)を祀り、札所としても知られて

います。

毎年4月には近藤勇、土方歳三の子孫が参

加する「勇忌」がここで行われます。

|

|

恵比寿様 恵比寿様 |

| |

|

|

流山寺 りゅうさんじ

江戸時代初期に創建され昭和40年に火災で

再建された曹洞宗の寺院。

流山七福神の大黒天像が祀られています。

江戸時代の俳人、大川斗囿の句碑があります。

慶応4年4月新選組が分宿したお寺です。

|

|

大黒天 大黒天 |